今回は、理学療法ガイドライン第2版 小児理学療法の脳性麻痺の内容を3分で読めるようにまとめました。

※ガイドラインの本文は転載禁止のためサイトURLはこちら▼

https://www.jspt.or.jp/guideline/2nd/

詳しい内容は▲こちらからご確認ください。

ガイドラインは読むのも大変だし内容の理解に時間がかかりますよね。

推奨される治療方法やエビデンスの強さの他

脳性麻痺の重症度についても併せて解説します。

治療を進めるうえでガイドラインは科学的根拠に基づく有用なガイドになりますが

ガイドラインに載っている治療方法だけで目の前の対象者の方が改善するわけではないと思います。

治療者としては、正しく能力を評価して、必要な治療方法を選択する能力が必要になります。

ガイドラインの内容は、その判断の一助になるツールのようなものだと解釈しています。

そのことをふまえて読んでいただければと思います。

それでは、一緒に理解を深めていきましょう!

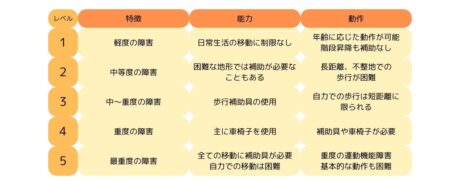

脳性麻痺の重症度

GMFCS(Gross Motor Function Classification System、粗大運動機能分類システム)は、脳性麻痺(CP)の子供たちの粗大運動機能を評価し分類するために使用されるシステムです。

GMFCSは、日常生活での動きや移動能力に基づいて、子供たちを5つのレベルに分類します。

GMFCSの使用目的

- 診断・評価:重症度を評価し適切な治療やリハビリ計画の立案を行う

- 追跡・研究:経過を追跡し、治療効果や変化を評価する

- 情報共有:医療従事者や家族との説明やコミュニケーションを円滑にする

脳性麻痺の理学療法ガイドラインの要約

推奨される具体的な治療方法についてのガイドラインの要約です。

1.筋力増強トレーニング

- 対象:GMFCSレベル1~2の軽度の脳性麻痺児

- 効果:筋力、歩行機能、粗大運動の向上

- エビデンスの強さ:複数のランダム化比較試験(RCT)に基づく

- 推奨:行うことを強く推奨される

2.トレッドミルトレーニング

- 対象:GMFCSレベル1~3の軽度の脳性麻痺児

- 効果:歩行機能、移動能力、バランス能力、粗大運動の向上

- エビデンスの強さ:RCTを含む7つの文献に基づく

- 推奨:行うことを強く推奨される

3.ゲームを使用したトレーニング

- 対象:GMFCSレベル1~3の軽度の脳性麻痺児

- 効果:下肢筋力、歩行機能、バランス能力の向上

- エビデンスの強さ:RCTを含む複数の文献に基づく

- 推奨:行うことを強く推奨される

4.機能的電気刺激

- 対象:GMFCSレベル1~2の軽度の脳性麻痺児

- 効果:歩行パターンや屋外歩行における移動機能、バランス能力の向上

- エビデンスの強さ:RCTはあるが、文献が限られる

- 推奨:根拠が乏しいため、実施の提案は控える

5.中等度筋力増強トレーニング

- 対象:GMFCSレベル2~3の中等度の痙直型脳性麻痺児

- 効果:筋力、歩行機能、粗大運動の向上の可能性がある

- エビデンスの強さ:RCTを含むいくつかの文献があるが、文献数は少ない

- 推奨:実施を考慮してもよいが、十分な根拠はない

6.免荷ありトレッドミルトレーニング

- 対象:GMFCSレベル3~4の中等度の脳性麻痺児

- 効果:歩行速度、歩行持久力の向上

- エビデンスの強さ:RCTを含む複数の文献に基づく

- 推奨:実施の提案が推奨される

まとめ

小児リハビリテーションの対象者の多くが脳性麻痺の方と言われています。

理学療法を進めるうえで、正確な評価と適切な治療戦略の提案が重要となります。

それらの判断材料として有用なガイドラインをまとめてみました。

RCTを含む数多くの文献をもとにまとめられたガイドラインになりますが

必ずしもすべての対象者にあてはまる治療方法ではありません。

例えば、痙性の強い方に強い負荷での筋力トレーニングを実施して

筋緊張が亢進させてしまう。といった

対象者の方の不利益にならないように

治療者側の配慮や運動負荷設定への細心の注意が必要になると思います。

この記事が、正確な判断材料として一助になれば幸いです。