仕事柄、骨折されて手術後の患者様を治療させていただくことも多いのですが

そのときに必ずと言っていいほど質問されるのが

「骨っていつ頃くっつくの?」という疑問です

確かに気になりますよね

この記事では、骨の治癒過程や治り方、骨が結合するまでの期間についてまとめます

生理学的な話ばかりで頭が痛くなりそうですが

未来の理学療法士さんや、現在不安をかかえている患者様にも有益なものになるように

分かりやすくまとめていきいますので、ぜひ最後まで読んでみてください!

⒈ 骨の治り方 どんな風に治っていくの?

骨の治り方には大きく分けて2種類あります

1つ目は、『一次骨癒合』です

これは、『正確な修復と強力な内固定または創外固定による骨癒合』とされています

(おそらく徒手整復や骨折部の嵌入などで得られた固定も含まれるかと思いますが...)

要するに手術に伴う固定で、仮骨という軟骨のようなもの(ボクは骨の赤ちゃんと表現して患者様に伝えています)が形成されない癒合です

2つ目は、『二次骨癒合』です

これは、『仮骨形成による骨折端の連結に伴う骨癒合』です

- 一次骨癒合:手術による骨癒合. 仮骨形成無し

- 二次骨癒合:仮骨形成による骨癒合

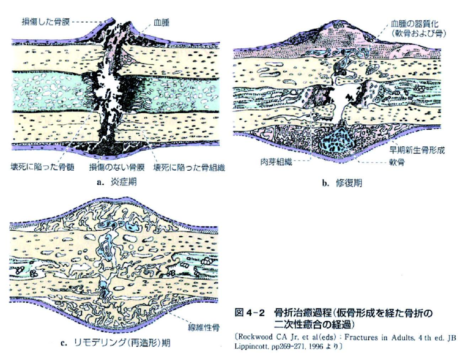

この二次骨癒合ですが3つの過程により骨癒合が行われます

まず、『炎症期』です

炎症期は、骨折後数日で起こります

骨折の損傷に伴って骨折部の壊死が起こり、壊死細胞の吸収と血管新生が盛んにおこなわれる時期です

要するに、『損傷した細胞を吸収して、新しい骨を作る準備期間』といった時期にあたります

次に、『修復期』です

修復期は、炎症期後の6~8週間と言われています

この時期には、『軟性仮骨にカルシウムが沈着して硬性仮骨に作り変えられる時期』になります

また、仮骨が過剰に形成されるため、レントゲン画像上では骨が太く見えますが、軟性仮骨が多く存在する状態なので強度は弱いとされています

最後に、『リモデリング期』です

この時期は数か月~数年とされています

骨吸収と骨形成を繰り返すことで仮骨量が減少します

そのため、強度を維持または増強した状態で元の骨構造に復元されていきます

- 炎症期:壊死細胞の吸収と血管新生

- 修復期:軟性仮骨から硬性仮骨に切り替わる

- リモデリング期:過剰形成された仮骨を骨吸収と骨形成で元の形に整復する

骨折に対して、保存療法をとろうとも、手術で治療をしようとも、このような過程を経て骨癒合が起こるわけです

骨がくっつく期間は?

さて、先の項目からみると骨癒合が完了する(リモデリング期)までに少なくとも数か月かかることがわかりますね

具体的に、「腕の骨はどれくらいで治るの?」「足の骨は?」といったところも気になると思います

それでは、部位別の仮骨形成や骨癒合が起こる期間をみていきましょう

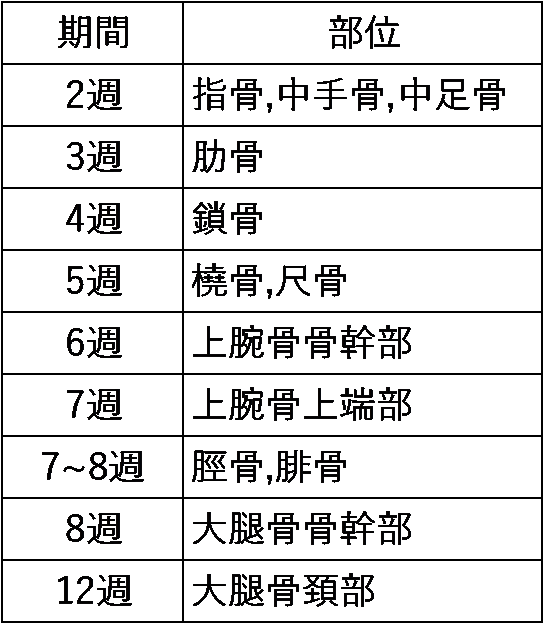

『Gurltの分類』では以下のようになります

これは、大まかに上腕骨骨幹部6週間を基準にイメージして

上腕骨骨幹部より太いか、細いかで考えると覚えやすいと思います(個人的な感想です)

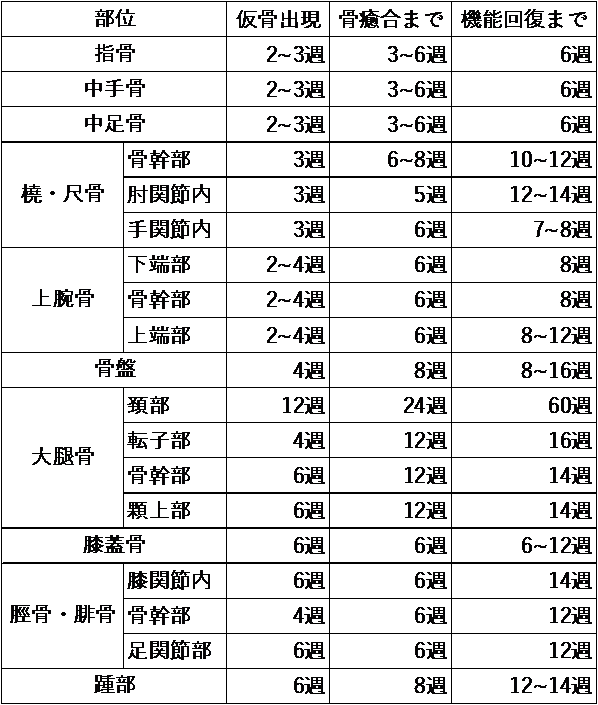

次に、『Coldwellの分類』です

これを覚えるのは大変です笑

仮骨形成~機能回復までの期間を細かに示しています

ボクは、腕や足などの太い骨では仮骨形成まで4~6週、骨癒合までは6~12週かかることが多い

手や指の骨は2~3週で仮骨形成され、骨癒合まで3~6週かかって腕や足よりは少し早い

それくらいの覚え方で覚えています

(うろ覚えだなんて言えない...)

骨癒合に影響するもの

骨癒合が行われるうえで大前提となるものが3つあります

まずは、『骨折部の接合と固定』です

骨どうしが密接に固定されていなければ、結合しにくくなってしまいます

例えば、骨折の整復術後に強いストレスをかけて骨がズレてしまったとか、治療者はこういう事態にならないように十分に注意しなければいけませんね

次に、『十分な血流があること』です

先に説明したように、軟性仮骨を硬性仮骨に変化させるのにカルシウムが必要になります

また、カルシウムの沈着を促すためにビタミンDなども重要です

このような栄養素などを血流に乗せて骨折部に運ばなければならないので血行不良は骨癒合の大敵になります

運動やリハビリを行う理由のひとつにもなりますね

(かといって骨がズレてしまうほど過剰な負荷は良くありません)

最後に、『適度な圧迫刺激』です

ここで言う「適度」というのは、「骨癒合を促進する且つ骨転位(ズレ)を起こさない程度」になります

具体的な圧迫刺激というと想像がつくでしょうか?

例えば、体重をかけたり、運動したりすることや、超音波などの物理刺激が挙げられます

これらの刺激を骨細胞が受け取ることで、その刺激に抵抗するように骨形成が促進されると言われています

要するに、再骨折しない範囲で、体重をかけることで

体重や重力に抵抗するように強く骨形成がされるため、骨癒合が促進されるということです

生理学を勉強すると、体のしくみって都合よくできてるんだな~と感心する毎日です

まとめると

- 骨折部の接合と固定

- 十分な血流

- 適度な圧迫刺激

この3つの大前提に加えて、運動やリハビリテーションを行うことで骨癒合が促進されていきます

また、この他の要因としては、

- 全身的な影響:年齢、栄養状態、代謝性疾患、服薬

- 局所的な影響:骨折部位、転位の有無、感染症の有無など

以上の2つが影響してきます

高齢者より若年者の方が栄養や運動能力がある分骨癒合が早くなりますし

大腿骨のように太い骨より指など細い骨の方が骨癒合が早いといった感じです

まとめ

それではまとめです

- 骨癒合の過程には一次と二次があり、ほとんどが仮骨形成を伴う二次過程をたどる

- 仮骨形成が始まる期間は約4~6週間、骨癒合が起こるのは6~12週間程度

- 骨折部の接合と固定、十分な血流、適度な圧迫刺激が骨癒合の大前提

いかがだったでしょうか

疑問の解決になる内容はありましたか?

ボクが普段、患者様からの質問に答えている内容をまとめてみました

また、骨折をしやすいのはどんな人か

どうすれば骨折しにくい体を作れるかについても知ることは重要です

骨粗鬆症のことについては

『骨粗鬆症になりやすい人ってどんな人?予防方法やオススメの食材も紹介』も読んでみてください

この記事が誰かの役に立てば幸いです

今回もご閲覧ありがとうございました!

~参考文献~

『標準生理学第9版』医学書院 監修:本間 研一

『標準整形外科学第12版』医学書院 総編集:松野 丈夫・中村 利孝